2024年12月27日、令和7年度税制改正大綱が政府において閣議決定されました。

この税制改正において注目されるのが、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直しです。

輸出物品販売場制度については、免税販売の時点で消費税を免税する結果、免税購入品が多く国外に持ち出しされず国内で横流しされるという不正が多発しているとの指摘がされてきました。

また出国時、免税購入品を所有していない旅行者を補足し消費税の即時徴収を行おうとしても、本人に十分な資力がなく徴収できず未納となるケースもありました。

そこで本制度に基づく不正利用を排除し、免税店での業務負荷の課題を解決するとともに、免税手続きの利便性向上を図る目的で、リファンド方式への移行等、本制度の抜本的な見直しが令和7年度税制改正大綱に盛り込まれたのです。

本記事では、外国人旅行者向け消費税免税制度の見直しについて、令和7年度税制改正大綱に基づき詳しく解説します。

まずは現行制度の概要です。

消費税法上、国内における資産の譲渡等については、非課税取引や輸出免税の対象にならない場合を除き、消費税が課されることになり、取引を行った事業者が消費税の納税義務を負ってきました。

しかし輸出物品販売場制度の下では、輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者である非居住者(外国人旅行者等)に対して免税対象物品を一定の方法で販売する場合、当該物品の譲渡について消費税が免除されています。

その趣旨は、輸出物品販売場における資産の譲渡は、輸出物品販売場で購入した物品が最終的に外国人旅行者等の免税購入対象者によって国外に持ち出されることから、その実質は輸出取引と変わるものでなく、このような取引についても輸出取引と同じ免税制度を適用しようというものです。

以下が現行(令和6年4月1日現在)の外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の大まかな内容になります。

イ 非居住者のうち、外国籍を有する者(一般的な外国人旅行者はこちらに該当)

ロ 非居住者のうち、日本国籍を有する者(国外に住所または居所を有する日本人が日本に一時帰国したケース等)

免税対象となる物は、通常生活の用に供する物品のうち、次の範囲に入る物品

イ 一般物品…同一の免税購入対象者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5千円以上であること

ロ 消耗品…同一の免税購入対象者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5千円以上50万円以下であること

※一般物品とは、消耗品以外の物品をいい、消耗品とは食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等その他物品のこと

※物品を事業用、販売用として購入する場合は免税とはならず、また金や白金等の地金は免税対象物品から除かれている

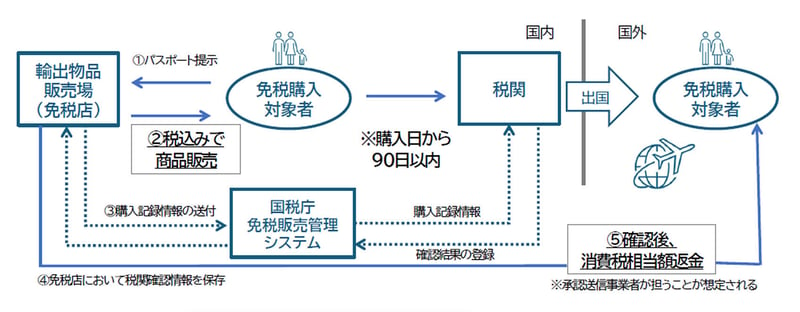

輸出物品販売場における免税販売手続きの大まかな流れは以下の通りです。

参照先:外国人旅行者等の免税購入対象者|国税庁

しかしながら現行制度には、運用上、様々な問題点があり、関係者から繰り返し指摘されてきました。

例えば、本制度を悪用して外国人旅行者が、購入の目的が転売目的であるにも関わらず、通常生活の用に供する物品として免税販売品を購入し、消費税を免れる取引が横行しています。

その結果、事業者は免税販売として物品を売却したにも関わらず、消費税相当額を取引相手から徴収していないため、最終的に税相当額を事業者が負担しなければならないということになっています。

また外国人旅行者が免税販売で免税対象物件の購入を行っても、出国の日までに免税対象物件を輸出しない場合、本来本人から消費税相当額を即時徴収することになりますが、実際にはその多くが徴収できていないという問題も発生しています。

一方、輸出物品販売場を経営している側でも、免税販売を仮装して免税売上として計上、仕入分について仕入税額控除を利用して不正に還付を受けるというような事案があったことも報道されています。(ただし本件については、令和6年度税制改正で当該物品に係る仕入税額控除ができなくなりました)

参照先:不正な免税110番~STOP!免税店制度の不正利用|国税庁

上記のように、輸出物品販売場制度の問題点が繰り返し指摘されてきた結果、令和6年度税制改正大綱の議論を経て、令和7年度税制改正において、外国人旅行者向け消費税免除制度(輸出物品販売場制度)の見直しに着手するものとの結論が得られました。

以下、令和7年度外国人旅行者向け消費税免税制度の見直しについて概要を記しますが、本記事ではそのうち重要なポイントに絞り解説します。

免税方式については、これまでの方式と異なり、免税販売の消費税について、免税購入対象者が免税対象物件を国外に持ち出しするタイミングで免除されるものとされました。

すなわち、実務的には、事業者は免税購入対象者に対して消費税相当額を含めた価格で物品を販売し、出国時に同品の持ち出しが確認された場合に事業者から免税購入対象者に対して消費税相当額を返還する方式に変更しました。これをリファンド方式といいます。

なお、リファンド方式については、すでにドイツ、フランス等の多数の国々において採り入れられており、免税販売の発生時点で付加価値税(日本の消費税に相当)として徴収され、免税購入対象者が出国時に空港等で一定の手続きを行うことで税が還付されています。

日本でもリファンド方式へ免税方式の見直しが行われたことにより、従来事業者が負っていた免税販売の要件が満たされなかった場合の税負担のリスクも負う必要がなくなりました。

なお、実務的には、事業者自身が免税購入対象者に対して消費税相当額を直接返還することは難しいため、免税店から委託を受けた免税代行事業者(承認送信事業者)が返金業務を行う予定です。

リファンド方式の導入により、免税対象物件の範囲も見直されました。具体的には以下の点が見直されます。

免税販売手続きでも数点見直しされましたが、以下2点、主要な見直しについて解説します。

免税販売の手続きにおいて、100万円以上(税抜)の免税対象品については、購入記録情報の送信事項にその免税対象物品を特定するための情報(シリアルナンバー等)を加え、国税庁に提供することとなりました。

さらに手続きの見直しとして、免税対象物品を免税店以外から海外に発送する「別送」を認めている取扱いを廃止するとともに、免税店から直接海外に配送する「直送」については、引き続き認めて残置されることとなりました。

免税購入対象者が輸出物品販売場で運送業者と運送契約を締結してその場で物品を引き渡す契約が「直送」ですが、この取扱いについては消費税法の輸出免除制度に基づき消費税を免除するとして引き続き残されました。

一方「別送」に関しては、これまでは免税販売として認められてきましたが、この取扱いが不正に多用されているという指摘を踏まえ、今回の見直しで廃止が決まりました。

輸出物品販売場の許可要件の見直しでは、一般型輸出物品販売場と手続委託型輸出物品販売場の許可の区分の廃止が決まりました。また輸出物品販売場の許可を受けた事業者は、承認免税手続事業者に免税販売手続きを代理させることができるようになりました。

令和7年度外国人旅行者向け消費税免税制度の見直しの施行時期については、令和8年(2026年)8月11日以後に行われる免税対象物件の譲渡等に適用される予定です。

この施行時期については、手続きとして事業者が免税販売システムを使って購入記録情報を提供することや税関から事業者に対して税関確認情報の提供を行うことが必要ですが、一方で事業者や承認送信事業者が免税販売システムに応じた自社システムの改修を事前に行う必要があることから、その準備期間を踏まえて決定されました。

免税店によっては、システムの改修に相当の時間がかかることも想定されるので、一定の期間後の施行を目処に、この期日が設定されたと考えられます。

ただし上記で触れた「別送」による免税販売方式に関しては、令和7年3月31日をもって廃止することが決まっていますので注意が必要です。

なお、本記事で触れなかった見直し項目を含む詳細については、以下の財務省の記事で確認できます。

参照先:外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し|消費税|令和7年度税制改正の大綱|財務省

外国人旅行者向け消費税免税制度の現行方式からリファンド方式への移行は、現状の消費税徴収における様々な問題点を解消し、また急増する外国人旅行者等への対応策として一定の評価ができるものです。

一方で輸出物品販売場を経営する事業者にとっては、制度の移行に伴うコストの増大や対応スタッフの確保、施行日までのシステム完備など、その負担は相当なものがあると考えます。

しかし課税の公平性の観点から鑑みても、本制度の改正は必要不可欠であり、さらに実施日以降も制度定着に向けて、引き続き管理監督機関において適切な管理及び対応が必要です。

まずは現行制度の概要です。

消費税法上、国内における資産の譲渡等については、非課税取引や輸出免税の対象にならない場合を除き、消費税が課されることになり、取引を行った事業者が消費税の納税義務を負ってきました。

しかし輸出物品販売場制度の下では、輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者である非居住者(外国人旅行者等)に対して免税対象物品を一定の方法で販売する場合、当該物品の譲渡について消費税が免除されています。

その趣旨は、輸出物品販売場における資産の譲渡は、輸出物品販売場で購入した物品が最終的に外国人旅行者等の免税購入対象者によって国外に持ち出されることから、その実質は輸出取引と変わるものでなく、このような取引についても輸出取引と同じ免税制度を適用しようというものです。

以下が現行(令和6年4月1日現在)の外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の大まかな内容になります。

イ 非居住者のうち、外国籍を有する者(一般的な外国人旅行者はこちらに該当)

ロ 非居住者のうち、日本国籍を有する者(国外に住所または居所を有する日本人が日本に一時帰国したケース等)

免税対象となる物は、通常生活の用に供する物品のうち、次の範囲に入る物品

イ 一般物品…同一の免税購入対象者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5千円以上であること

ロ 消耗品…同一の免税購入対象者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5千円以上50万円以下であること

※一般物品とは、消耗品以外の物品をいい、消耗品とは食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等その他物品のこと

※物品を事業用、販売用として購入する場合は免税とはならず、また金や白金等の地金は免税対象物品から除かれている

輸出物品販売場における免税販売手続きの大まかな流れは以下の通りです。

参照先:外国人旅行者等の免税購入対象者|国税庁

しかしながら現行制度には、運用上、様々な問題点があり、関係者から繰り返し指摘されてきました。

例えば、本制度を悪用して外国人旅行者が、購入の目的が転売目的であるにも関わらず、通常生活の用に供する物品として免税販売品を購入し、消費税を免れる取引が横行しています。

その結果、事業者は免税販売として物品を売却したにも関わらず、消費税相当額を取引相手から徴収していないため、最終的に税相当額を事業者が負担しなければならないということになっています。

また外国人旅行者が免税販売で免税対象物件の購入を行っても、出国の日までに免税対象物件を輸出しない場合、本来本人から消費税相当額を即時徴収することになりますが、実際にはその多くが徴収できていないという問題も発生しています。

一方、輸出物品販売場を経営している側でも、免税販売を仮装して免税売上として計上、仕入分について仕入税額控除を利用して不正に還付を受けるというような事案があったことも報道されています。(ただし本件については、令和6年度税制改正で当該物品に係る仕入税額控除ができなくなりました)

参照先:不正な免税110番~STOP!免税店制度の不正利用|国税庁

上記のように、輸出物品販売場制度の問題点が繰り返し指摘されてきた結果、令和6年度税制改正大綱の議論を経て、令和7年度税制改正において、外国人旅行者向け消費税免除制度(輸出物品販売場制度)の見直しに着手するものとの結論が得られました。

以下、令和7年度外国人旅行者向け消費税免税制度の見直しについて概要を記しますが、本記事ではそのうち重要なポイントに絞り解説します。

免税方式については、これまでの方式と異なり、免税販売の消費税について、免税購入対象者が免税対象物件を国外に持ち出しするタイミングで免除されるものとされました。

すなわち、実務的には、事業者は免税購入対象者に対して消費税相当額を含めた価格で物品を販売し、出国時に同品の持ち出しが確認された場合に事業者から免税購入対象者に対して消費税相当額を返還する方式に変更しました。これをリファンド方式といいます。

なお、リファンド方式については、すでにドイツ、フランス等の多数の国々において採り入れられており、免税販売の発生時点で付加価値税(日本の消費税に相当)として徴収され、免税購入対象者が出国時に空港等で一定の手続きを行うことで税が還付されています。

日本でもリファンド方式へ免税方式の見直しが行われたことにより、従来事業者が負っていた免税販売の要件が満たされなかった場合の税負担のリスクも負う必要がなくなりました。

なお、実務的には、事業者自身が免税購入対象者に対して消費税相当額を直接返還することは難しいため、免税店から委託を受けた免税代行事業者(承認送信事業者)が返金業務を行う予定です。

リファンド方式の導入により、免税対象物件の範囲も見直されました。具体的には以下の点が見直されます。

免税販売手続きでも数点見直しされましたが、以下2点、主要な見直しについて解説します。

免税販売の手続きにおいて、100万円以上(税抜)の免税対象品については、購入記録情報の送信事項にその免税対象物品を特定するための情報(シリアルナンバー等)を加え、国税庁に提供することとなりました。

さらに手続きの見直しとして、免税対象物品を免税店以外から海外に発送する「別送」を認めている取扱いを廃止するとともに、免税店から直接海外に配送する「直送」については、引き続き認めて残置されることとなりました。

免税購入対象者が輸出物品販売場で運送業者と運送契約を締結してその場で物品を引き渡す契約が「直送」ですが、この取扱いについては消費税法の輸出免除制度に基づき消費税を免除するとして引き続き残されました。

一方「別送」に関しては、これまでは免税販売として認められてきましたが、この取扱いが不正に多用されているという指摘を踏まえ、今回の見直しで廃止が決まりました。

輸出物品販売場の許可要件の見直しでは、一般型輸出物品販売場と手続委託型輸出物品販売場の許可の区分の廃止が決まりました。また輸出物品販売場の許可を受けた事業者は、承認免税手続事業者に免税販売手続きを代理させることができるようになりました。

まずは現行制度の概要です。

消費税法上、国内における資産の譲渡等については、非課税取引や輸出免税の対象にならない場合を除き、消費税が課されることになり、取引を行った事業者が消費税の納税義務を負ってきました。

しかし輸出物品販売場制度の下では、輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者である非居住者(外国人旅行者等)に対して免税対象物品を一定の方法で販売する場合、当該物品の譲渡について消費税が免除されています。

その趣旨は、輸出物品販売場における資産の譲渡は、輸出物品販売場で購入した物品が最終的に外国人旅行者等の免税購入対象者によって国外に持ち出されることから、その実質は輸出取引と変わるものでなく、このような取引についても輸出取引と同じ免税制度を適用しようというものです。

以下が現行(令和6年4月1日現在)の外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の大まかな内容になります。

イ 非居住者のうち、外国籍を有する者(一般的な外国人旅行者はこちらに該当)

ロ 非居住者のうち、日本国籍を有する者(国外に住所または居所を有する日本人が日本に一時帰国したケース等)

免税対象となる物は、通常生活の用に供する物品のうち、次の範囲に入る物品

イ 一般物品…同一の免税購入対象者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5千円以上であること

ロ 消耗品…同一の免税購入対象者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5千円以上50万円以下であること

※一般物品とは、消耗品以外の物品をいい、消耗品とは食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等その他物品のこと

※物品を事業用、販売用として購入する場合は免税とはならず、また金や白金等の地金は免税対象物品から除かれている

輸出物品販売場における免税販売手続きの大まかな流れは以下の通りです。

参照先:外国人旅行者等の免税購入対象者|国税庁

しかしながら現行制度には、運用上、様々な問題点があり、関係者から繰り返し指摘されてきました。

例えば、本制度を悪用して外国人旅行者が、購入の目的が転売目的であるにも関わらず、通常生活の用に供する物品として免税販売品を購入し、消費税を免れる取引が横行しています。

その結果、事業者は免税販売として物品を売却したにも関わらず、消費税相当額を取引相手から徴収していないため、最終的に税相当額を事業者が負担しなければならないということになっています。

また外国人旅行者が免税販売で免税対象物件の購入を行っても、出国の日までに免税対象物件を輸出しない場合、本来本人から消費税相当額を即時徴収することになりますが、実際にはその多くが徴収できていないという問題も発生しています。

一方、輸出物品販売場を経営している側でも、免税販売を仮装して免税売上として計上、仕入分について仕入税額控除を利用して不正に還付を受けるというような事案があったことも報道されています。(ただし本件については、令和6年度税制改正で当該物品に係る仕入税額控除ができなくなりました)

参照先:不正な免税110番~STOP!免税店制度の不正利用|国税庁

上記のように、輸出物品販売場制度の問題点が繰り返し指摘されてきた結果、令和6年度税制改正大綱の議論を経て、令和7年度税制改正において、外国人旅行者向け消費税免除制度(輸出物品販売場制度)の見直しに着手するものとの結論が得られました。

以下、令和7年度外国人旅行者向け消費税免税制度の見直しについて概要を記しますが、本記事ではそのうち重要なポイントに絞り解説します。

免税方式については、これまでの方式と異なり、免税販売の消費税について、免税購入対象者が免税対象物件を国外に持ち出しするタイミングで免除されるものとされました。

すなわち、実務的には、事業者は免税購入対象者に対して消費税相当額を含めた価格で物品を販売し、出国時に同品の持ち出しが確認された場合に事業者から免税購入対象者に対して消費税相当額を返還する方式に変更しました。これをリファンド方式といいます。

なお、リファンド方式については、すでにドイツ、フランス等の多数の国々において採り入れられており、免税販売の発生時点で付加価値税(日本の消費税に相当)として徴収され、免税購入対象者が出国時に空港等で一定の手続きを行うことで税が還付されています。

日本でもリファンド方式へ免税方式の見直しが行われたことにより、従来事業者が負っていた免税販売の要件が満たされなかった場合の税負担のリスクも負う必要がなくなりました。

なお、実務的には、事業者自身が免税購入対象者に対して消費税相当額を直接返還することは難しいため、免税店から委託を受けた免税代行事業者(承認送信事業者)が返金業務を行う予定です。

リファンド方式の導入により、免税対象物件の範囲も見直されました。具体的には以下の点が見直されます。

免税販売手続きでも数点見直しされましたが、以下2点、主要な見直しについて解説します。

免税販売の手続きにおいて、100万円以上(税抜)の免税対象品については、購入記録情報の送信事項にその免税対象物品を特定するための情報(シリアルナンバー等)を加え、国税庁に提供することとなりました。

さらに手続きの見直しとして、免税対象物品を免税店以外から海外に発送する「別送」を認めている取扱いを廃止するとともに、免税店から直接海外に配送する「直送」については、引き続き認めて残置されることとなりました。

免税購入対象者が輸出物品販売場で運送業者と運送契約を締結してその場で物品を引き渡す契約が「直送」ですが、この取扱いについては消費税法の輸出免除制度に基づき消費税を免除するとして引き続き残されました。

一方「別送」に関しては、これまでは免税販売として認められてきましたが、この取扱いが不正に多用されているという指摘を踏まえ、今回の見直しで廃止が決まりました。

輸出物品販売場の許可要件の見直しでは、一般型輸出物品販売場と手続委託型輸出物品販売場の許可の区分の廃止が決まりました。また輸出物品販売場の許可を受けた事業者は、承認免税手続事業者に免税販売手続きを代理させることができるようになりました。

令和7年度外国人旅行者向け消費税免税制度の見直しの施行時期については、令和8年(2026年)8月11日以後に行われる免税対象物件の譲渡等に適用される予定です。

この施行時期については、手続きとして事業者が免税販売システムを使って購入記録情報を提供することや税関から事業者に対して税関確認情報の提供を行うことが必要ですが、一方で事業者や承認送信事業者が免税販売システムに応じた自社システムの改修を事前に行う必要があることから、その準備期間を踏まえて決定されました。

免税店によっては、システムの改修に相当の時間がかかることも想定されるので、一定の期間後の施行を目処に、この期日が設定されたと考えられます。

ただし上記で触れた「別送」による免税販売方式に関しては、令和7年3月31日をもって廃止することが決まっていますので注意が必要です。

なお、本記事で触れなかった見直し項目を含む詳細については、以下の財務省の記事で確認できます。

参照先:外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し|消費税|令和7年度税制改正の大綱|財務省

外国人旅行者向け消費税免税制度の現行方式からリファンド方式への移行は、現状の消費税徴収における様々な問題点を解消し、また急増する外国人旅行者等への対応策として一定の評価ができるものです。

一方で輸出物品販売場を経営する事業者にとっては、制度の移行に伴うコストの増大や対応スタッフの確保、施行日までのシステム完備など、その負担は相当なものがあると考えます。

しかし課税の公平性の観点から鑑みても、本制度の改正は必要不可欠であり、さらに実施日以降も制度定着に向けて、引き続き管理監督機関において適切な管理及び対応が必要です。

令和7年度外国人旅行者向け消費税免税制度の見直しの施行時期については、令和8年(2026年)8月11日以後に行われる免税対象物件の譲渡等に適用される予定です。

この施行時期については、手続きとして事業者が免税販売システムを使って購入記録情報を提供することや税関から事業者に対して税関確認情報の提供を行うことが必要ですが、一方で事業者や承認送信事業者が免税販売システムに応じた自社システムの改修を事前に行う必要があることから、その準備期間を踏まえて決定されました。

免税店によっては、システムの改修に相当の時間がかかることも想定されるので、一定の期間後の施行を目処に、この期日が設定されたと考えられます。

ただし上記で触れた「別送」による免税販売方式に関しては、令和7年3月31日をもって廃止することが決まっていますので注意が必要です。

なお、本記事で触れなかった見直し項目を含む詳細については、以下の財務省の記事で確認できます。

参照先:外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し|消費税|令和7年度税制改正の大綱|財務省

外国人旅行者向け消費税免税制度の現行方式からリファンド方式への移行は、現状の消費税徴収における様々な問題点を解消し、また急増する外国人旅行者等への対応策として一定の評価ができるものです。

一方で輸出物品販売場を経営する事業者にとっては、制度の移行に伴うコストの増大や対応スタッフの確保、施行日までのシステム完備など、その負担は相当なものがあると考えます。

しかし課税の公平性の観点から鑑みても、本制度の改正は必要不可欠であり、さらに実施日以降も制度定着に向けて、引き続き管理監督機関において適切な管理及び対応が必要です。